En agosto de 2018 se celebraba una feria familiar en mi escuela. La anoté en el calendario y, con emoción, me presenté el día señalado.

Ahí conocí a una muchacha pequeña, de mala postura, piel y ojos claros. Estaba sola en medio de la cancha. La gente la saludaba y algunos de mis amigos parecían conocerla, pero se mantenía distinguidamente apartada. Había estudiado en la escuela años atrás, pero se había cambiado, conservando aún algunas amistades dentro.

Hablamos.

Eventualmente salimos del recinto. Caminamos por el pueblo con otros compañeros que vivían cerca. Uno a uno se fueron despidiendo, hasta que quedamos solo ella y yo, de noche, frente a su casa.

—Me agradas bastante.

—Tú también a mí.

Rompió el silencio.

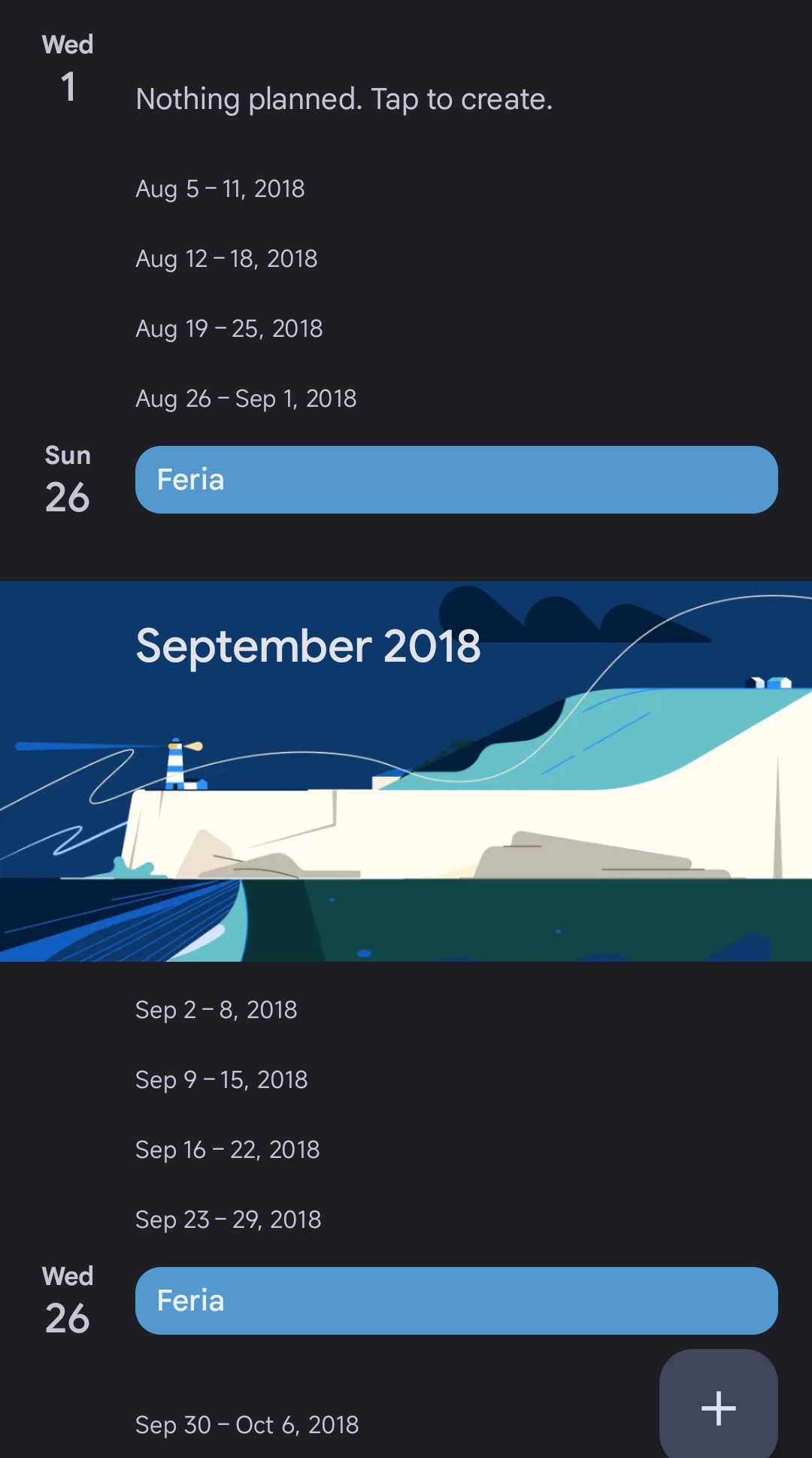

Intercambiamos números. La guardé en mi teléfono como “Feria”, y así la llamé desde entonces.

No hace falta, y no quiero dedicar tiempo para describirlo, pero basta con decir que era preciosa, una joya.

Feria vivía unas calles más abajo de mi casa, en la entrada del pueblo, en una clínica que administraba su madre. Era holandesa por parte de padre, quien había muerto de cáncer; lo contaba sin dificultad. Mucho más difícil era hablar del porqué iba un año por debajo de mí, a pesar de tener los mismos compañeros: había repetido. Intentó ocultarlo, pero el uniforme —de color diferente, propio de secundaria cuando yo cursaba bachillerato— la delataba.

Su madre y sus hermanas eran de tez morena, y con ellas también tenía buena relación. A veces iba a buscar a su hermana, jugábamos juntos, como niños. Éramos los únicos extranjeros en un pueblo humilde de campesinos. Los únicos que escuchaban rock y metal, que hablaban inglés, que amaban el arte. Y por un momento, no solo fuimos diferentes: fuimos parte del mismo mundo, uno que era nuestro.

Crecí más con ella de lo que nunca le di crédito. Nunca pudimos corresponder nuestros sentimientos porque no sabíamos lo que eran.

Cuando me mudé del pueblo a la barriada de mi madre, ella también lo hizo. Fue la primera mujer que invité a casa y la primera en conocer a mi mamá, algo inaudito. Donde fuera yo, estaba conmigo.

Pero eventualmente se enamoró de otro. Un muchacho mayor, que nunca tuvo simpatía por mí. Tanto le incomodó nuestra relación que un día me envió amenazas:

“Este jueguito de mejores amigos déjalo o tendrás problemas conmigo.”

La confronté. Se disculpó, pero no pude pedirle que se pusiera de mi lado. Ella tampoco quiso.

Ya antes me había dicho que se mudaría a Boquete. Tenerla a doce horas de distancia me quitó la fuerza de pelear por ella. Le hacía ilusión el frío, la montaña. Por muy panameña que fuera, su apellido y su cuerpo eran de otro mundo.

Aun así, conservamos una tradición: vernos cada 26, aniversario del día en que nos conocimos. Todos los meses me llegaba la alarma: “Feria”. Y la buscaba para vivir una otra aventura.

La última fue en la parte de atrás del McDonald’s recién abierto en las afueras del pueblo. Ese pueblo que conocíamos de memoria y que había cambiado con nosotros.

Sabíamos que sería la última vez.

—Creí que me besarías en algún momento.

—No sabía que querías.

Pasamos tantas noches escuchando música en casas ajenas, mirándonos a los ojos en silencio. Qué estúpido fui. Esas canciones aún me llevan de vuelta, a la calma… y al arrepentimiento.

Nadie en toda la provincia vivía lo que nosotros. Y lo sabíamos. Pero era suficiente lo que teníamos.

No hace falta decir que nunca fui el mismo, aunque siempre miro su casa cuando paso por esa calle. Ese lugar que quedó vacío y luego cambió tantas veces de dueño.

Durante ocho años pensé en ella cada 26. Conté la historia en distintos momentos de mi vida, siendo distintas personas. Preguntándome qué habría pasado, qué podría haber sido. Pero nunca tuve la fuerza.

Hasta hoy.

La busqué durante el último mes, en cada cuenta y red social que encontré. Nada. Hasta esta tarde.

Me habían advertido que la dejara en mi memoria. No quise.

Finalmente, me contestó.

Se mudó a Holanda. Trabaja en una tienda de arte, tatúa. Está con su gente, donde pertenece. Cerca del mar, pero sin nieve: el cambio climático se la arrebató.

—Voy a dormir, ten linda tarde.

—¿Hablamos luego?

—No estoy interesada en tener una amistad otra vez.

—¿Por qué? No te discuto, pero…

—No quiero.

—Entiendo.

—Bueno, gracias por escribir.

—A ti.

El mensaje quedó arriba de mi bandeja de entrada.

Visto hace un minuto.

Visto hace siete minutos.

Visto hace veinte minutos.

Visto hace 46 minutos.

Visto hace una hora.

Por ocho años esperé este momento. Y mi ilusión entera se desmoronó en un segundo.

Tampoco puedo obligarla a estar conmigo. Nunca pude, nunca quise. Pero siempre quise que lo hiciera. Que me escogiera.

Como dijo Joaquín Sabina: “Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver jamás; el tiempo habrá hecho sus destrozos.” Y lo maldigo, porque, por Dios, no es justo.

Así, esa conversación —como la cuenta desde la que me escribió, vacía y abandonada— se perderá entre las penumbras donde guardo a mis amores. Los recordaré de vez en cuando, cuando esté feliz, para recordarme que nada dura para siempre.

Porque a cuánta tragedia y desgracias estamos condenados los nacidos y que poco duran los placeres de la vida—

Y también cuando esté triste y me lamente, con las cosas que no debí hacer, diciéndome que pude hacer diferente.

Con este testamento abandono el último resquicio de mi niñez. Y con ella, cae en el olvido la última persona que me recuerda de niño.

Este 26 será la última vez que me llegue la notificación que me acompañó por ocho años.

El primer paso para ser otro.